অন্তরা বিশ্বাস

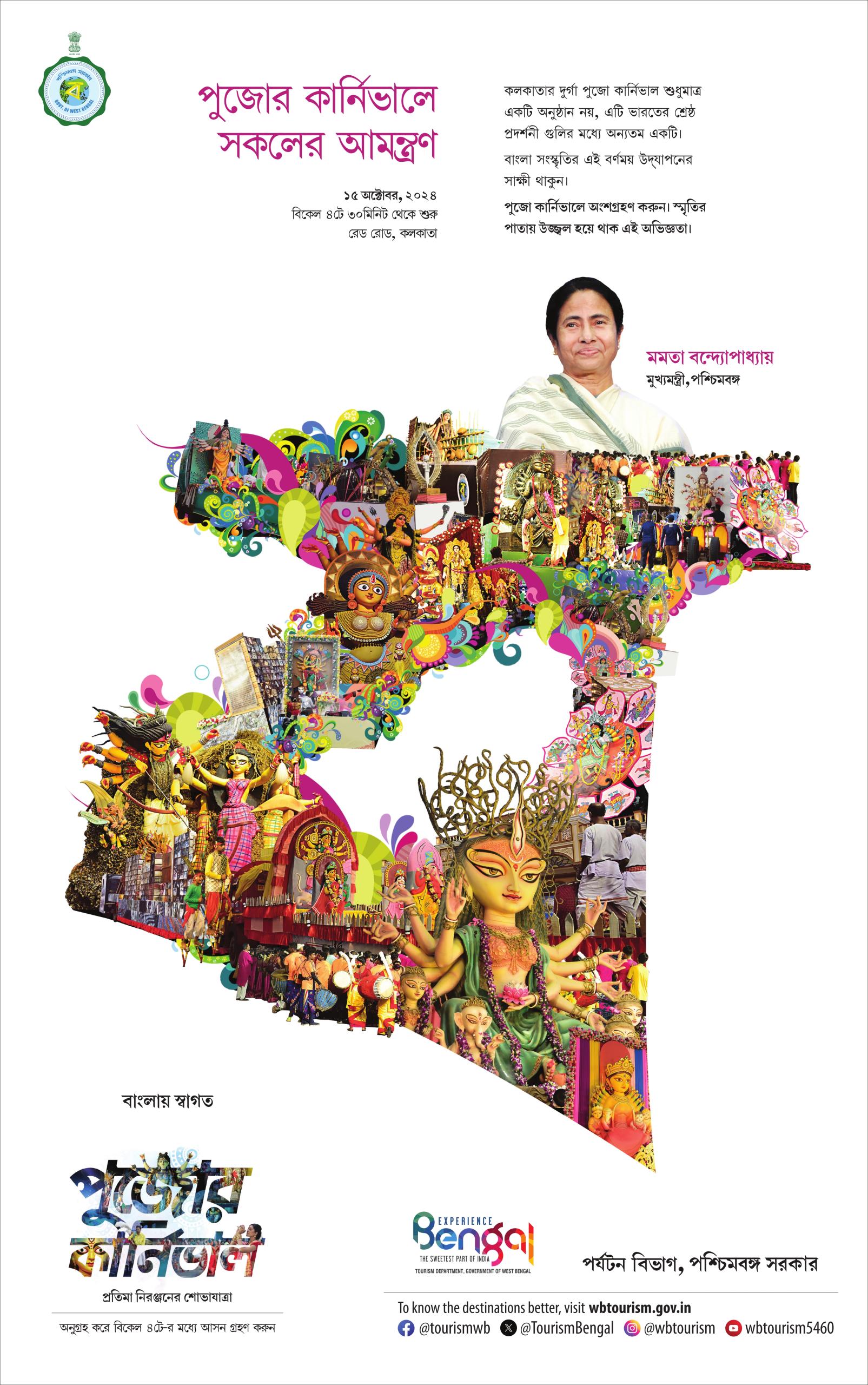

আমাদের কলকাতা তার রিক্ততা, জীর্ণতা, ক্লেশ, গ্লানি, হতাশ— সব কিছুর আবরণকে ফেলে দিয়ে একদমই হীরের জৌলুসে প্রকাশিত হয় দুর্গাপুজোয়। আর এরই আমাদের শারদ উৎসব। কোভিড অতিমারি হয়তো পুরোপুরি যায়নি। তবুও শুরু হয়ে গেল দুর্গাপুজো। এই শহর আমার। এই শহর তোমার। এখানে প্রাণের উচ্ছ্বাসই আসল কলকাতার অভিব্যক্তি। কলকাতার মলিন চেহারার আড়ালে মানবিক ভাবে উদ্ভাসিত হয় স্থাপত্য আর ভাস্কর্যের সম্মিলিত সৃষ্টিকলা-দুর্গাপুজো। তাই শারদ উৎসবের অভিব্যক্তি সেই পুরনো কলকাতার সময় কাল থেকে আজও অক্ষুণ্ণ।

পুজোকে ঘিরে কলকাতার অভিব্যক্তি এক-এক জায়গায় এক-এক রকম। সামাজিক, অর্থনৈতিক, নানা ঘটনার দ্বারা সে প্রভাবিত, তাই এত বিভিন্ন রূপে প্রতিফলিত হয়। পারিপার্শ্বিক এই প্রভাব কোনও বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ নিয়ম মেনে চলে না। ইতিহাস, সামাজিক পটভূমি, রাজনীতি, বাজার সংস্কৃতি সব কিছুরই কোনও না কোনও ভূমিকা আছে কলকাতার শারদ উৎসবকে ঘিরে।

কলকাতা শহরে বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরীরা (Saborno Chaudhuri) ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে তাদের আটচালার মণ্ডপে প্রথম দুর্গাপুজো করে। প্রাচীন দুর্গাপুজোর মধ্যে কুমারটুলির গোবিন্দরাম মিত্রের পুজো আর রাজা নবকৃষ্ণ দেবের(Nabakrishna Deb) পুজো বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কলকাতার সবচেয়ে প্রাচীন পুজো কোনটা তা নিয়ে মতবিরোধ থাকতেই পারে। পলাশির রণাঙ্গনে মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদের কাছে যখন পরাজিত হন, তখন কলকাতার নবকৃষ্ণ দেব সর্বাধিক উল্লসিত হন। লর্ড ক্লাইভ চেয়েছিলেন তাঁর এই বিজয়কে উদযাপন করতে। সেই সময় আজকের পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলের মতো বিলাসবহুল ব্যাঙ্কোয়েট হল বা কোনও বড় গির্জা ছিল না। সেই কারণে তখন নবকৃষ্ণ দেবই তাঁকে তোষামোদ করার উদ্দেশ্যে তাঁর নিজের চকমিলান রাজবাড়ির একদিকে গড়ে তুললেন ঠাকুরদালান আরেকদিকে নাচের ঘর। একচালা প্রতিমা রূপ পেল। প্রতিমা গা-ভর্তি সোনার গয়নায় সেজে উঠলেন। দেবী প্রতিমার কেশদামে গুঁজে দেওয়া হয়েছিল ছাব্বিশটি স্বর্ণচাঁপা, নাকে তিরিশটি নথ মাথায় স্বর্ণমুকুট। ভাবা যায়! দেবী দুর্গার বাহন অশ্বপ্রতিমের গায়ে দেড় মাস ধরে সন্দেশের তবক দিয়ে সাজানো হয়েছিল। শোনা যায় ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় হয়েছিল বিল্ববরণ। সপ্তমীর সকালে ফোর্ট উইলিয়াম থেকে আসা ‘দুই স্কচ হাইল্যান্ডার ব্যান্ড’ দিয়ে কলাবউ স্নানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সন্ধিপুজো শুরু হয়েছিল তোপধ্বনি দিয়ে। নৈবেদ্যে দেওয়া হয়েছিল তেইশ মন চাল, ভিয়েনে রান্না করা সত্তর-আশি রকমের ভোগের মিঠাই। এটাও আশ্চর্যজনক ভাবে শোনা যায় যে নবকৃষ্ণ দেবের পুজো নাকি একশো দিন ধরে পালিত হয়েছিল। নবকৃষ্ণ দেব হাতির দাঁতের উপর লিপি দ্বারা আমন্ত্রণপত্রটি তৈরি করেছিলেন শুধুমাত্র ক্লাইভের জন্যই। ক্লাইভ কিছুটা নিজের স্বার্থেই একশো এক টাকা দক্ষিণা আর ঝুড়ি-ঝুড়ি ফল পাঠিয়েছিলেন নবকৃষ্ণ দেববাহাদুরের পুজোয়। নবকৃষ্ণ দেবই একমাত্র বাঙালি যিনি আসলেই একজন ফিরিঙ্গি সাহেবকে নিজের বাড়িতে আহ্বান জানান। ক্লাইভ হাতির পিঠে চেপে সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে নবকৃষ্ণ দেবের পুজোয় উপস্থিত হয়েছিলেন। পুজোর তিনদিন গভীর রাত পর্যন্ত ব্যবস্থা করা হয়েছিল কবিগান, দেশীয় খানাপিনা, নাচ-গান আর তর্জা। শোনা যায় ওয়ারেন হেস্টিংসও হাতির পিঠে চেপে পুজো দেখতে এসেছিলেন। নবকৃষ্ণ দেবের এই পুজোকে আক্ষরিক অর্থেই ক্লাইভের পুজো বলা যায়। নবকৃষ্ণ দেবের এই পুজো সেই ঐতিহ্যকে আজও নিজগুণে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। তবে জাঁকজমক কিছুটা হলেও কমেছে।

এইবার আসা যাক কলকাতার অন্য পুরনো শারদ উৎসবের কথায়।‘আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনের’ ভ্রমণকাহিনি থেকে জানা যায় কলকাতার বুকে প্রাচীনতম দুর্গাপুজোর আয়োজন করেছিল শেঠেরা। সেটা প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে। আসলে কলকাতার নগরায়ণের সঙ্গে দুর্গাপুজো অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ওই সময়ে ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসায়িক যোগসূত্রের তাগিদে এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠার শর্তে বহু পরিবার যেমন বিত্তশালী হয়ে উঠেছিল তেমনিই তারা রীতিমতো আড়ম্বর-পূর্বক দুর্গাপুজোর প্রচলন করে। কারণ সেই সময়ে বড় করে কলকাতার বুকে তেমন কোনও সামাজিক অনুষ্ঠান ছিল না। দুর্গাপুজো তাই প্রথম থেকেই একটা আর্থ-সামাজিক উৎসবের লক্ষ্যে উপস্থাপিত হতে থাকে। দর্জিপাড়ার মিত্র দাঁ (১৭৬০), চক্রবেড়িয়ার মিত্র (১৭৫৭), জেলেপাড়ার শ্রীমানি (১৭৭৯), বিডন স্ট্রিটে ছাতুবাবু-লাটুবাবু (১৭৮২), হাটখোলা দত্তবাড়ি (১৭৯৫), জানবাজারের রানি রাসমণি (১৭৯৩), বড়বাজারে মতিলাল (১৭৯৯), দর্পনারায়ণ স্ট্রিটের খেলাৎ ঘোষ (১৮১৯), পটলডাঙার বসুমল্লিক বাড়ির (১৮৩১) পুজোগুলি এই ধারায় ঋদ্ধ হয়। কালের নিয়মে শারদ উৎসব সামাজিক পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বিত্তশালীদের আঙিনা ছেড়ে ‘বারোয়ারি’ চেতনায় উদ্ভাসিত হয়। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার ভবানীপুরে সনাতন বসু ঘাট রোডে ‘সনাতন ধর্মোৎসাহিনী সভা’ থেকে কলকাতার বুকে ‘গুছিয়ে’ প্রথম বারোয়ারি দুর্গাপুজো আয়োজিত হয়। তার আগে পাড়ায় পাড়ায় কিছু বারোয়ারি পুজো হত বটে। আমাদের এই বাংলার বুকে তখনকার সময়ে সর্বাধিক ব্যয়বহুল পুজোর আয়োজন করেছিলেন রাজা কংসনারায়ণ। প্রায় আট লক্ষ টাকা খরচও করেছিলেন। এটাও শোনা যায় যে ইংরেজ সাহেবদের বাঙালি বাড়ির পুজোয় প্রবেশ নিয়ে জব চার্নকের সঙ্গে সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের নায়েবের সংঘর্ষও ঘটে যায়। ১৭৯২ সালে ‘ক্যালকাটা ক্রনিক্যাল’ পত্রিকায় বেশ কয়েকজন বিত্তশালীর নাম পাওয়া যায় যাঁরা ইংরেজদের নিজের পুজোয় আমন্ত্রণ জানান। তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রাণকৃষ্ণ সিংহ, কেষ্টচাঁদ মিত্র, রামকান্ত চট্টোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ। দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুজো-সংক্রান্ত একটা ঘটনা সমসাময়িক সময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আলোচিত হয়। জানা যায় একবার দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে দিয়ে দুর্গাপুজোয় আসার জন্য নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের কাছে। রামমোহন রায় সেই আমন্ত্রণ সৌজন্যের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

শারদ উৎসবে সেই সময় আমোদ-প্রমোদের ব্যাপারটায় বিশেষ প্রাধান্য ছিল। এই বিষয়ে ‘ফ্যানী পার্কস’ ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে তার বর্ণনায় উল্লেখ করেছিলেন যে, কলকাতায় দুর্গাপুজোয় বাড়িগুলো পুজোর আয়োজনের পাশাপাশি খাওয়াদাওয়া ছাড়াও মদ্যপান আর বাইজি-নর্তকীর নাচগানের ব্যবস্থা করা হত। আজকের দিনে ব্যপারটা আশ্চর্যের লাগলেও তৎকালীন কলকাতার দুর্গাপুজোয় বহু নর্তকী নাচগান করে হাজার হাজার টাকা উপার্জন করেছিলেন। সেইসব নর্তকীদের নিয়ে কলকাতার বাবু কালচারের মাঝে তীব্র প্রতিযোগিতাও নাকি চলত! কারণ যিনি সেই শ্রেষ্ঠ নর্তকীকে নিজের বাড়ির দুর্গাপুজোয় আনতে পারতেন, তাঁর প্রতিপত্তি ইংরেজদের দৃষ্টিকোণে বেড়ে যেত। শোনা যায় ‘নিকি’ নামে এক নর্তকী বিশেষভাবে সমাদৃত ছিলেন। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে নাকি নর্তকী ‘নিকি’ রাজা রামমোহন রায়ের মানিকতলার বাগানবাড়িতে নাচ-গানের পরিবেশনের সুযোগও পেয়েছিলেন! আরেকজন ছিলেন বেগমজান। সেই সব দিনকাল গেছে। এখন তো থিমের পুজো। পুরনো কলকাতায় ধনী পরিবারগুলো প্রায় লক্ষাধিক টাকা দুর্গাপুজোয় ব্যয় করত। শিবনাথ শাস্ত্রী উল্লেখ করেছেন কলকাতার সাধারণ গৃহস্থরা প্রায় পঞ্চাশ-ষাট টাকাতেই দুর্গাপুজো করেছিলেন! ভাবা যায়? হ্যাঁ তখনকার সময় আর এখনকার সময়কাল তো আলাদাই। সেইসময় কলকাতার বুকে আরও একটি নান্দনিক ব্যাপার দেখা যেত। অনেক সময়ই দুর্গাপুজো আর মহরম একই সময়ে অনুষ্ঠিত হত। এ-ও শোনা যায় যে সেই বিত্তবানদের বাড়ির পুজোয় খুব সাধারণ মানুষদের প্রবেশ সহজে সম্ভব হত না। সাধারণ মানুষ পায়ে হেঁটে পুজোর বাড়ির বাইরে থেকে দাঁড়িয়ে চলে যেত। হতে পারে শ্রেণি বিভাজনটা সেই সময়ে সমাজের বুকে বড় বেশি প্রকট ছিল। পরবর্তী সময়ে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে ‘সমাচার দর্পণ’ থেকেই জানা যায় যে ধীরে ধীরে উচ্চবিত্ত পরিবারগুলোর দুর্গাপুজোর জাঁকজমক ধীরে ধীরে কমতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকের পর ‘রেভারেন্ড পেগ’ নামে এক পাদ্রি সাহেব দুর্গাপুজোয় ইংরেজদের যোগদান আর মাতামাতি দেখে স্বদেশে ফিরে জোর আন্দোলন শুরু করেন। তারই জেরে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার ‘দশ নম্বরী’ নামে এক বিশেষ আইন চালু করে। তাতে উল্লেখ করা হয় ইংরেজরা অ-প্রয়োজনে কলকাতার বাড়িগুলির পুজোয় যোগদান করতে পারবে না। তাতে তাদের দুর্গাপুজোয় আসা-যাওয়া বন্ধ হয়। ফলস্বরূপ কলকাতায় ধনীদের বাড়ির পুজোর জৌলুস নিম্নগতিধারায় বয়ে চলে। কলকাতার বারোয়ারি পুজো শুরুর কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

মজার ব্যাপার সেই সময়ে পাড়ার বারোয়ারি পুজোর জন্য রসিদ বই ছাপিয়ে চাঁদা সংগ্রহ হত না। ছোট্ট কাঠের বাক্স বা কাপড়ের ঝুলি নিয়ে বারোয়ারি পুজোর আয়োজকরা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরত। ক্ষেত্র বিশেষে চাঁদার বিকল্প হিসাবে পুজোর সামগ্রী ফলমূল, চাল-ডাল, সবজি ইত্যাদি সংগ্রহ করা হত। অনেকেই পাড়ার বারোয়ারি দুর্গাপুজোর জন্য চাঁদা দিতে সম্মত হতেন না। ফলস্বরূপ তাঁদের বাড়িতে দুর্গাপ্রতিমা রেখে আসা হত। যাতে তাঁরা ধর্ম আর সমাজের ভয়ে পুজো অর্চনা করতে বাধ্য থাকেন। এই প্রসঙ্গে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের ‘সংবাদ ভাস্কর’ থেকে এক বিশেষ তথ্য পাওয়া যায়। সেই সময়ে ডুলি-পালকিতে সাজগোজ করা স্ত্রীলোক দেখা গেলেই তাঁর পথ অবরোধ করে ‘ইচ্ছেমতো প্রণামী’ আদায় করা হত। নতুবা সেই মহিলা তাঁর কাছে থাকা টাকাপয়সা, বস্ত্র, স্বর্ণালঙ্কার সব দিতে বাধ্য থাকতেন। এটা সেইসময় কলকাতার পথে-ঘাটে প্রায়ই ঘটত। শোনা যায় পালকি-ডুলিতে চলাফেরা করা মহিলাদের অভিযোগের ভিত্তিতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পেটন সাহেব কয়েকজনকে পাকড়াও করেছিলেন। তাদের কারাদণ্ডও হয়েছিল। তবে এখন পুজোর সংখ্যা বেশি। বিজ্ঞাপন থেকেও অর্থমূল্য উঠে আসার সুযোগ রয়েছে। তাই এখন চাঁদা তোলার বিষয়টা থাকলেও তার উৎপাতদায়ক প্রাবল্য কমেছে। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে আরেকটি ব্যপার ভীষণ ভাবে জনমানসে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। কুমোরটুলিতে অনেক প্রতিমাই বিক্রি হত না। তাতে প্রতিমা শিল্পীরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হতেন তেমনই অবিক্রিত প্রতিমা ফেলে রাখা ঠিক মনে করা হত না। তাই রাতের অন্ধকারে অনেকের বাড়িতেই সেই প্রতিমা রেখে আসা হত। তাতে কেউ মহামায়া কৃপা করেছেন বলে পুজো করত। কেউ-বা হয়তো বিষয়টা এড়িয়েই যেত।

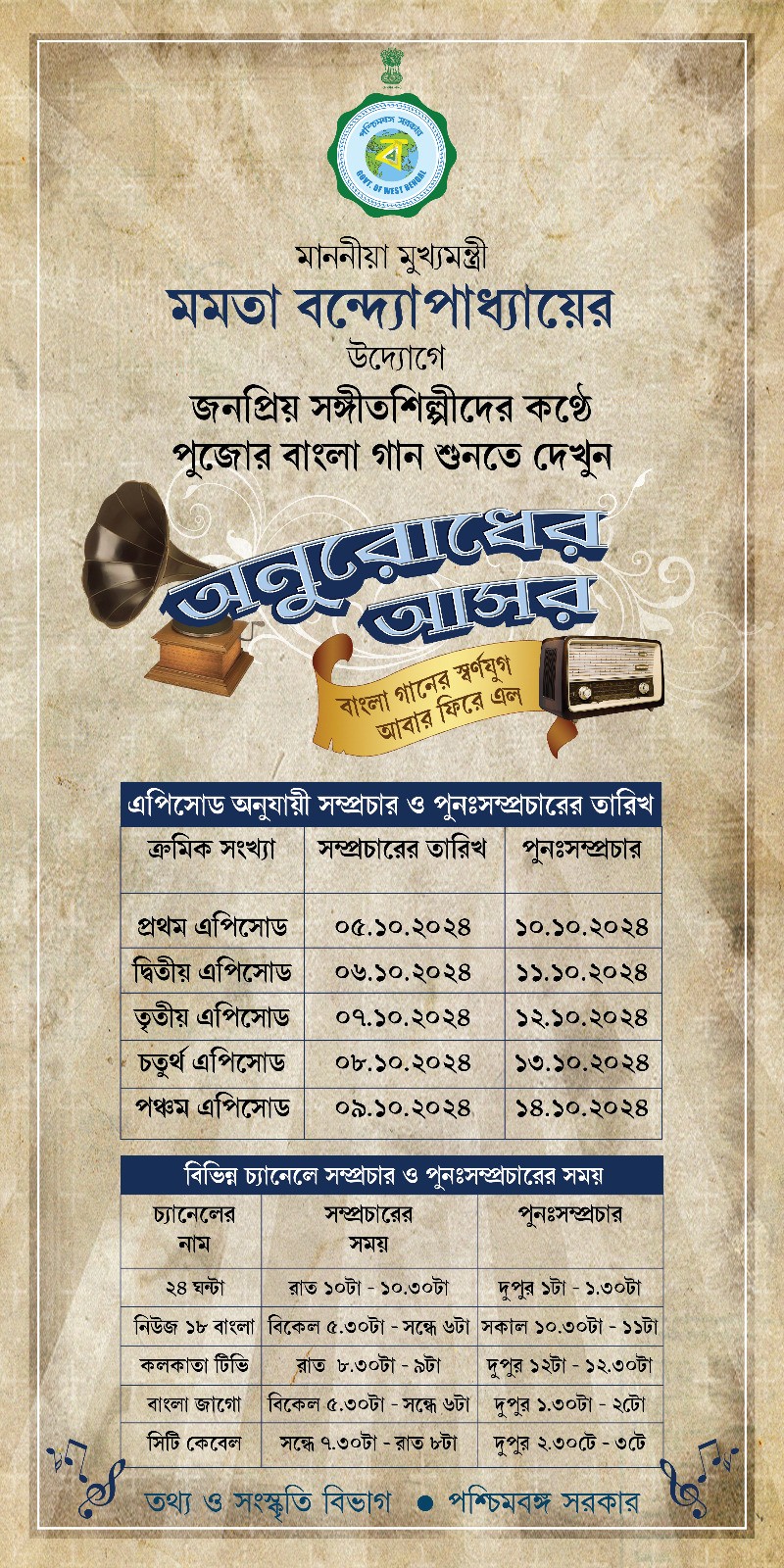

এই বাংলার বুকে দুর্গাপুজোর আয়োজনে কংসনারায়ণের কথা বলা হলেও বহু আগেই বাংলার বুকে দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হত। এই প্রসঙ্গে ‘জীমূতবাহনের’ রচিত ‘কালবিবেক’ বইয়ে বিশেষ ভাবে উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে আমাদের কাছে শারদ উৎসবের স্পর্শ শুরু হয় রেডিওতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে মহালয়ার বন্দনায়। ভোর চারটে সেই কণ্ঠের জাদুতে ছিল মাদকতা। আজও তা প্রবহমান।

‘সুস্থ রুচি, শুদ্ধ শুচি, সুন্দর পরিবেশ’ এই ধারণার পরিবর্তন হয়েছে আজকের সমাজ ব্যবস্থায়। তাই বদলাচ্ছে ভাবনাও। তাই পুরনো কলকাতার দুর্গাপুজোর নানা কথা টুকরো স্মৃতি হয়ে পাতার কোণে রয়ে যায়। আজ আমার বাংলার মানুষ নিজেদের নিলামে চড়াতে চড়াতে কোথাও থমকে দাঁড়ায়। প্রতিবাদ আর ক্ষোভে ভাষা খোঁজে। প্রতিযোগিতা আর প্রতিষ্ঠার ইঁদুরদৌড়ে নগর সংস্কৃতির ভাব প্রকাশের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টেছে। আর তারই প্রতিফলন ব্যক্ত হয় বর্তমান সময়ের দুর্গাপুজোয়।